法戦式、首座とは

1、首座法戦式とは

お釈迦さまがこの世におられた当時、雨季には、歩くだけで多くの生き物を殺生してしまうため、外に出て修行する事ができませんでした。よって、修行僧達が寺に集まるようになったのですが、これを「安居」といいます。そして、安居の制を結ぶことを、「結制」とも呼びます。安居は、インドでは雨季のみであり、「雨安居」とも「夏安居」ともいいましたが、中国に伝わると夏冬2回の行持になったといいます。

そして、結制中、自ら修行僧の中に入り、合わせて先頭に立って指導する役職を、「首座」と呼ぶようになりました。文字どおり、修行僧の中での筆頭であり、住職の隣に坐り、その補佐をしながら修行するため、そう呼ばれたのです。

なお、お釈迦さまが霊鷲山においてお弟子の迦葉尊者にご自分の席を半分ゆずって説法を許されたという故事にならって、住職に代わって仏道の肝心なところを、修行僧に説法する儀式が出来ました。それを、説法の際に持つ払子を振るうことから「秉払」といいます。そして、徐々にこの儀式が実用的になり、首座と修行僧達とで激しい問答を行うようになりました。

この様子を、首座が法を戦わせることから、「首座法戦式」といい、現在でも各地の曹洞宗寺院で行われているのです。なお、首座はこの法戦式を終えると、正式に「座元」という位に就き、同じく、首座に法戦式を任せた師匠(法幢師)は、大和尚の位に上られるのです。

(引用:曹洞宗 曹洞禅ネット 法戦式とは より)

曹洞宗では僧侶の位があり、上座、座元、和尚、大和尚とあります。

上座は大和尚である師から受戒を授かり、大衣と袈裟を授かる、得度式(剃髪し、お坊さんになる式)を終えた僧侶の位になります。

座元は得度の師と異なる僧侶(法憧師)の元で江湖会(晋山式、首座法戦式など)を行事、首座(修行僧のリーダー)として、全ての行事を終えると与えられる位です。

和尚は、本山や地方僧堂に安居(修行)し、宗門より安居歴(修行した証明)を認められると、住職になる資格をえれます。そののち、三人目の師(本師)の元でお釈迦様から道元禅師より本師に伝わる教えを教授し、両本山にて(永平寺、總持寺)道元禅師、瑩山禅師に拝登(ご挨拶)法要を行う事により、初めて和尚となります。

大和尚は、一ケ寺の住職に任命される際に、晋山式と結制を行し、両本山の辞令、緋衣の着衣認可を受け、法憧師として弟子(首座)などを指導できる資格を修して成る位になります。

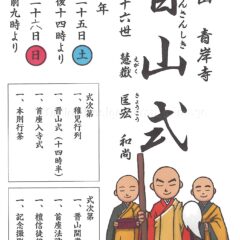

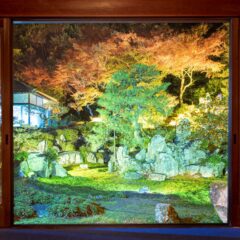

二人の僧侶(新命、首座)の立身の場でもある「晋山結制」を青岸寺にて行事ます。

この記事へのコメントはありません。