晋山式とは

晋山式(しんさんしき)について

曹洞宗は実在した2500年前の釈迦牟尼仏より開祖道元禅師に渡り、代々受け継がれてきた正伝の仏法であります。

今から約780年ほど前に、高祖道元禅師さま(福井県・大本山永平寺)によって開かれ、4代目の太祖瑩山禅師さま(神奈川県・大本山総持寺)や、その優秀なお弟子の方々によって全国に布教されました。

曹洞宗の住職となるためには、本山などの僧堂等で修行し、教師の資格を得てから規則により申請して、初めて曹洞宗管長より住職の辞令が交付されます。その後最初に行う儀式が「晋山式」です。

晋山式とは、お寺の住職が決まり、正式に就任する時の儀式で「住職就任式」又は、地域や近隣寺院に住職になったことを周知していただく「住職お披露目」ともいうべき式であります。

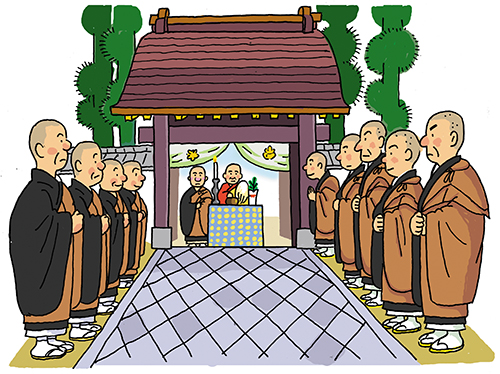

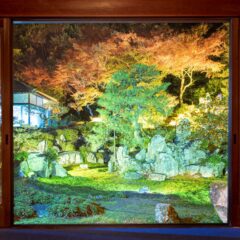

新命(新し住職)方丈様は安下処を出発、お稚児さんと合流して、晴れやかに行列を組んで進みます。随行を伴い、大傘に飾られ、多くの檀信徒・御寺院方の出迎える中を青岸寺の山門に到着します。

新命方丈様は山門頭での法語を唱え大擂鼓の鳴り響く中を、先導される和尚様方と共に本堂に入ります。

本堂において管長様のお代理(宗務所長老師)より、住職辞令と緋衣被着許状(赤い衣を着てもよいという許可証)を手渡されます。

許状を頂いた新命方丈様は、香を捧げて御本尊様に就任のご報告の三拝をし、當山の伽藍をお守り下さる大権修理菩薩さまに一山の安泰を祈り、達磨大師さま、当寺の御開山、歴代の住職の方々に就任の

ご報告と共に信念を申し上げ、国土の隆昌と国民の安泰を念願し、仏道の興隆と当山の吉祥、檀信徒

各家の家紋繁栄とをお祈りされます。

晋山上堂(しんさんじょうどう)について

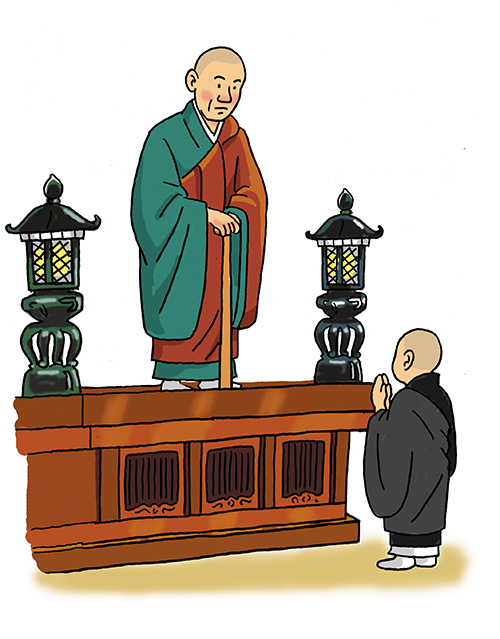

晋山式の式典に続いて晋山上堂の儀式が行われます。曹洞宗に於いては、この式典が最高の式であり「大和尚」という宗門最高の法階資格を得られ、一寺の住職としての一世一代の晴れの盛典であります。

「結制」とは、かってインドにお釈迦様のご存命の頃、雨期になると外に出ての修行もままならず、一カ所に集まりお釈迦様の説法を聞いたり問答をしたりする雨安居という九十日間の修行期間があり、その期間中大変多くの人が集まりますので、多くの取り決めごと「制」を結んで、共に生活をしたのです。これを結制といいました。

今でも本山など修行僧が集まっているお寺では古式に則り年二回行われている行事です。しかしながら、一般のお寺では行じ難く、主に問答を中心とした、新命方丈による上堂の法要と、首座和尚による法戦式を行うようになりました。

晋山上堂の儀式は、新命方丈が平常は御本尊様を奉安している高い須弥壇の上に登り、大勢の寺院、檀信徒の方々の前で謹んで香を焚き、国土の隆昌と仏法の興隆を願い、併せて檀信徒各家先祖代々の霊に対して供養すると共に檀信徒各家がますます繁栄されるよう、また当山がいよいよ各位のお力によって護持発展いたしますよう心から祈念いたします。次にお釈迦様をはじめとして両大本山の御開山(道元禅師・瑩山禅師)様、歴代の住職方に報恩供養の香、また、檀信徒各家のご先祖様への供養のお香をそれぞれ焚き、最後にご自身のお師匠様に対し報恩感謝の誠を捧げます。その後、住職となる為永年研鑽を積み重ねてきた学徳、力量あるいは抱負を高い壇上から堂々と発表し、若い修行僧たちに強く、あるいはやさしく教示して禅の真髄を把握させようと、鋭い問答を取り交わします。了って仏法の教えをまとめ、感謝の言葉を述べ、祖師の言葉を引き、説法の締めくくりを致します。

この一連の行事を厳修し、真の意味で内外的にも住職、大和尚として認められます。

住職 慧嶽匡宏 合掌

この記事へのコメントはありません。